Seismic waves and internal structure of the earth

পৃথিবীর গঠন

পৃথিবীর পৃষ্ঠ নিরন্তর পরিবর্তিত হচ্ছে

অভ্যন্তরীণ (এন্ডোজেনিক) ও বাহ্যিক (এক্সোজেনিক) শক্তির প্রভাবে। এই প্রক্রিয়াগুলির

দ্বারা যে পরিবর্তন আসে, তাকে বলা হয় "ভূগঠন প্রক্রিয়া"।

- ডায়াস্ট্রফিজম হলো পৃথিবীর

পৃষ্ঠের শিলার স্থানান্তর ও স্থানচ্যুতি দ্বারা্ ভূমিরুপ পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া।

এতে পাহাড় গঠন (ওরোজেনিক) ও মহাদেশীয় গঠন (ইপিরোজেনিক) প্রক্রিয়াও অন্তর্ভুক্ত।

পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগকে মূলত কয়েকটি স্তরে

ভাগ করা যায়: ভূত্বক, উপরের ম্যান্টল, নিম্ন ম্যান্টল, বাইরের কোর এবং অভ্যন্তরীণ

কোর। ভূত্বক থেকে কোরের দিকে যাওয়ার সাথে সাথে তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়, সাধারণত

প্রতি ৩২ মিটার অভ্যন্তরের দিকে ১℃

তাপমাত্রা বাড়ে।

ভূত্বক (Crust)

- এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বাইরের কঠিন অংশ।

- ভূত্বক আরও দুটি ভাগে বিভক্ত: উপরের ভূত্বক (মহাদেশীয় ভূত্বক),

যা প্রধানত সিলিকা ও অ্যালুমিনিয়াম (সিয়াল) দ্বারা গঠিত; এবং নিম্ন ভূত্বক

(মহাসাগরীয় ভূত্বক), যা সিলিকা ও ম্যাগনেশিয়াম (সিমা) দ্বারা গঠিত। উপরের ভূত্বক

ও নিম্ন ভূত্বকের মধ্যে সীমারেখাকে "কোনোরড সীমানা" বলা হয়।

- মহাসাগরীয় এবং মহাদেশীয় অঞ্চলের উপর ভিত্তি করে ভূত্বকের

পুরুত্ব পরিবর্তিত হয়। মহাদেশীয় ভূত্বক মহাসাগরীয় ভূত্বকের চেয়ে পুরু; মহাদেশীয়

ভূত্বকের গড় পুরুত্ব প্রায় ৩২ কিমি, যেখানে মহাসাগরীয় ভূত্বক প্রায় ৫ কিমি

পুরু। প্রধান পর্বত অঞ্চলে মহাদেশীয় ভূত্বক আরও পুরু হয়, যেমন হিমালয় অঞ্চলে

এটি প্রায় ৭০ কিমি।

- ভূত্বকের ঘনত্ব ২.৭ গ্রাম/সেমি³ এর কম।

ম্যান্টল

(Mantle)

- ভূত্বকের পরের অংশটি ম্যান্টল নামে পরিচিত, যা ম্যাগনেশিয়াম,

সিলিকা ও লৌহ দ্বারা গঠিত। এটি প্রায় ২৯০০ কিমি গভীর পর্যন্ত প্রসারিত।

- ম্যান্টলকে উপরের ম্যান্টল এবং নিম্ন ম্যান্টলে ভাগ করা হয়েছে।

ম্যান্টলের উপরের অংশকে অ্যাসথেনোস্ফিয়ার বলা হয়। "অ্যাসথেনো" শব্দটি

অর্থে দুর্বল বোঝায়। অ্যাসথেনোস্ফিয়ার প্রায় ৪০০ কিমি পর্যন্ত প্রসারিত এবং

এটি আগ্নেয়গিরি উদগিরণের সময় যে ম্যাগমা উঠে আসে তার প্রধান উৎস।

- নিম্ন ভূত্বক এবং উপরের ম্যান্টলের মধ্যে সীমানাকে "মোহরোভিসিক

সীমানা" বলা হয়।

- এর ঘনত্ব প্রায় ৩.৯ গ্রাম/সেমি³।

- ভূত্বক ও ম্যান্টলের উপরের অংশকে লিথোস্ফিয়ার বলা হয়, যার

পুরুত্ব প্রায় ১০ – ২০০ কিমি।

কোর (Core)

- কোর ভারী পদার্থ দ্বারা গঠিত, মূলত লৌহ ও নিকেল, যা

"নিফে" বা বারিস্ফিয়ার নামে পরিচিত।

- এটি পৃথিবীর কেন্দ্র গঠন করে এবং এর ঘনত্ব প্রায় ১৩ গ্রাম/

ঘন সেমি।

- বাইরের কোর তরল অবস্থায় এবং অভ্যন্তরীণ কোর কঠিন অবস্থায়

থাকে।

- কোরের তাপমাত্রা প্রায় ৫৫০০℃ থেকে ৬০০০℃ এর মধ্যে।

- গুটেনবার্গ সীমানা নিম্ন ম্যান্টল ও বাইরের কোরের মধ্যে এবং

লেহম্যান সীমানা বাইরের কোর ও অভ্যন্তরীণ কোরের মধ্যে বিভক্তি নির্ধারণ করে।

- কোরটি পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২৯০০ কিমি থেকে ৬৩৭৮ কিমি

পর্যন্ত বিস্তৃত।

ভূমিকম্প

ভূমিকম্প হলো পৃথিবীর পৃষ্ঠের আকস্মিক

কাঁপন। এই কাঁপন সৃষ্টি হয় শক্তি মুক্তির ফলে, যা সিসমিক তরঙ্গ উৎপন্ন করে এবং সেগুলি

সমস্ত দিকে বিস্তার লাভ করে। সিসমিক তরঙ্গের গবেষণা পৃথিবীর অভ্যন্তরের গঠন সম্পর্কে

তথ্য প্রদান করে।

- ফোকাস হলো ভূমিকম্পের

সময় শক্তি মুক্তির স্থান, যাকে হাইপোসেন্টারও বলা হয়। সিসমিক তরঙ্গ এই স্থান

থেকে সমস্ত দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং পৃষ্ঠে পৌঁছায়। ফোকাসের ঠিক উপরে, পৃষ্ঠের

সবচেয়ে কাছাকাছি বিন্দু হলো এপিসেন্টার।

- সমস্ত প্রাকৃতিক ভূমিকম্প লিথোস্ফিয়ারে ঘটে। এটি পৃথিবীর

পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২০০ কিমি গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত।

- একটি যন্ত্র, "সিসমোগ্রাফ," ভূমিকম্পের সময় পৃষ্ঠে

পৌঁছানো তরঙ্গগুলিকে রেকর্ড করে। ভূমিকম্প তরঙ্গ বা সিসমিক তরঙ্গ মূলত দুটি প্রকারের

হয়: বডি ওয়েভস এবং সারফেস ওয়েভস।

- বডি ওয়েভস – বডি ওয়েভস

ফোকাসে শক্তি মুক্তির কারণে সৃষ্টি হয় এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরে সমস্ত দিকে ভ্রমণ

করে। বডি ওয়েভস দুটি প্রকারের:

- পি-ওয়েভস বা প্রাইমারি ওয়েভস বা কমপ্রেশনাল ওয়েভস – পি-ওয়েভস দ্রুত ভ্রমণ করে, উপরের ভূত্বকে প্রায় ৬ কিমি

প্রতি সেকেন্ড বেগে এবং এটি পৃষ্ঠে প্রথমে পৌঁছায়। এই তরঙ্গগুলো শব্দ তরঙ্গের

মতো, কারণ এগুলি গ্যাস, তরল এবং কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করতে পারে।

পি-ওয়েভস তরঙ্গের দিক বরাবর কম্পন সৃষ্টি করে। এগুলি তরঙ্গ চলাচলের দিকের দিকে

পদার্থে চাপ প্রয়োগ করে, যার ফলে পদার্থের ঘনত্বে পরিবর্তন হয়ে তা প্রসারণ

ও সংকোচন হয়।

- এস-ওয়েভস বা সেকেন্ডারি ওয়েভস বা শিয়ার ওয়েভস – এস-ওয়েভস কিছু সময় পর পৃষ্ঠে পৌঁছায় এবং ধীরগতিতে

(উপরের ভূত্বকে প্রায় ৩.৫ কিমি প্রতি সেকেন্ড বেগে) চলে। এস-ওয়েভস কেবল কঠিন

পদার্থের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করে। এস-ওয়েভসের এই বৈশিষ্ট্যটি পৃথিবীর অভ্যন্তরের

গঠন সম্পর্কে বোঝার জন্য সহায়ক। এস-ওয়েভস তরঙ্গের দিকের সাথে লম্বভাবে (উল্লম্ব

প্লেনে) কম্পন তৈরি করে। এগুলি পদার্থে ঢেউয়ের মতো ক্রেস্ট ও ট্রাফ সৃষ্টি করে।

- সারফেস ওয়েভস – বডি ওয়েভস

যখন পৃষ্ঠের শিলার সাথে মিথস্ক্রিয়া করে, তখন নতুন ধরনের তরঙ্গ উৎপন্ন হয়,

যেগুলি সারফেস ওয়েভস নামে পরিচিত। এগুলি পৃষ্ঠ বরাবর চলে। এই তরঙ্গগুলি আরও

ধ্বংসাত্মক, কারণ এগুলি শিলাকে স্থানচ্যুত করে এবং গঠনকে ধ্বংস করে দেয়।

ছায়া অঞ্চল

(Shadow Zone)

- ভূমিকম্পের তরঙ্গ রেকর্ড করার জন্য দূরবর্তী স্থানে সিসমোগ্রাফ

স্থাপন করা হয়। তবে কিছু এলাকায় এই তরঙ্গগুলো রেকর্ড করা যায় না। এমন এলাকাকে

"ছায়া অঞ্চল" বলা হয়। প্রতিটি ভূমিকম্পের জন্য আলাদা ছায়া অঞ্চল

থাকে।

- যখন কোনো সিসমোগ্রাফ এপিসেন্টার থেকে ১০৫° এর মধ্যে অবস্থিত থাকে, এটি উভয় পি-ওয়েভ এবং এস-ওয়েভ রেকর্ড

করতে পারে।

- যখন কোনো সিসমোগ্রাফ এপিসেন্টার থেকে ১৪৫° এর বাইরে থাকে, এটি শুধুমাত্র পি-ওয়েভ রেকর্ড করে। এপিসেন্টার

থেকে ১০৫° এবং ১৪৫° এর মধ্যে

থাকা অঞ্চলকে উভয় ধরনের সিসমিক তরঙ্গের জন্য ছায়া অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা

হয়েছে।

- এস-ওয়েভের ছায়া অঞ্চল পি-ওয়েভের তুলনায় অনেক বড় এবং এটি

পৃথিবীর পৃষ্ঠের প্রায় ৪০% অংশ জুড়ে রয়েছে। পি-ওয়েভের ছায়া অঞ্চলটি পৃথিবীর

চারপাশে ১০৫°-১৪৫° দূরত্বের একটি ব্যান্ড হিসেবে দেখা

যায়।

Fig: Earthquake Shadow zone (Source: internet)

ভূমিকম্প মাপার প্রক্রিয়া

- ভূমিকম্পের মাত্রা বা কম্পনের তীব্রতা পরিমাপের দুটি প্রক্রিয়া

রয়েছে। ভূমিকম্পের মাত্রা রিখটার স্কেলে মাপা হয় (যা এই স্কেলটি আবিষ্কারকারী

ভূকম্পবিদের নামে নামকরণ করা হয়েছে)। এটি ভূমিকম্পের সময় মুক্ত শক্তির পরিমাণ

নির্দেশ করে এবং ০ থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

- ভূমিকম্পের তীব্রতা সংশোধিত মের্কেলি স্কেলে মাপা হয়, যা

দৃশ্যমান ক্ষয়ক্ষতির ওপর ভিত্তি করে ০ থেকে ১২ পর্যন্ত পরিসরে নির্ধারিত হয়।

ভূমিকম্পের কারণসমূহ

ভূমিকম্পের প্রধান কারণগুলো হলো –

- প্লেট টেকটনিক আন্দোলন –

এটি শিলার ফল্ট প্লেন বরাবর সরে যাওয়ার কারণে সৃষ্ট হয়।

- আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত – আগ্নেয়গিরির ক্রিয়াকলাপের কারণে সৃষ্ট ভূমিকম্প সাধারণত

সক্রিয় আগ্নেয়গিরির এলাকাগুলিতে সীমাবদ্ধ থাকে।

- বড় বাঁধ নির্মাণ – বড় বাঁধ

নির্মাণের ফলে ভূমিকম্প সৃষ্টি হতে পারে, যেমন মহারাষ্ট্রের কয়না বাঁধ।

- পারমাণবিক বিস্ফোরণ –

পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে প্রচুর পরিমাণ শক্তি মুক্তি পায়, যা ভূত্বকে কম্পন

সৃষ্টি করে।

- উৎপাদনশীল খনন এলাকা –

যেসব এলাকায় প্রচুর খনন কাজ হয়, সেসব এলাকার ভূগর্ভস্থ খনিগুলির ছাদের ধ্বংসের

কারণে সামান্য কম্পন সৃষ্টি হয়।

ভূমিকম্পের বিস্তার

ভূমিকম্পের একটি নির্দিষ্ট বিস্তারের ধরন

রয়েছে। পৃথিবীতে তিনটি এলাকা রয়েছে যেখানে বিভিন্ন মাত্রার ভূমিকম্প বেশি ঘটে। সেগুলো

হলো:

- সার্কাম-প্যাসিফিক অঞ্চল (রিং অফ ফায়ার) – এই অঞ্চলটি প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল বরাবর অবস্থিত এবং

আলাস্কা, আলিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, জাপান, ফিলিপাইন, নিউজিল্যান্ড এবং উত্তর ও দক্ষিণ

আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের মধ্য দিয়ে বিস্তৃত। পৃথিবীতে প্রায় ৬৮% ভূমিকম্প এই

অঞ্চলে রেকর্ড করা হয়। এ অঞ্চলগুলো সমাপতিত প্লেট সীমান্ত (সাবডাকশন অঞ্চল) হওয়ায়

এটি ভূ-তাত্ত্বিকভাবে অত্যন্ত অস্থিতিশীল। জাপানে বছরে প্রায় ১৫০০ ভূমিকম্প ঘটে।

- মেডিটেরেনিয়ান-হিমালয়ান অঞ্চল – এটি আলপ্স পর্বত থেকে হিমালয় এবং তিব্বত থেকে চীন পর্যন্ত

বিস্তৃত। বিশ্বের প্রায় ৩১% ভূমিকম্প এই অঞ্চলে ঘটে।

- অন্যান্য এলাকা – এই এলাকাগুলোর মধ্যে রয়েছে উত্তর আফ্রিকা এবং রেড সি ও ডেড সি এর রিফট উপত্যকা।

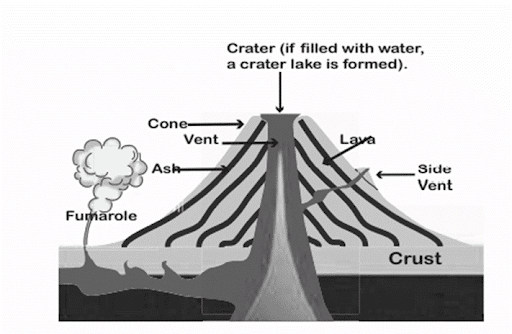

আগ্নেয়গিরি

অগ্নেয়গিরি হলো পৃথিবীর ভূত্বকের একটি

ফাটল, যার মাধ্যমে গ্যাস, ছাই এবং গলিত শিলাময় পদার্থ পৃথিবীর পৃষ্ঠে নির্গত হয়।

- পৃথিবীর ভূত্বকের উপরের অংশকে অস্থেনোস্ফিয়ার বলা

হয়, যা একটি দুর্বল অঞ্চল। এই দুর্বল অঞ্চল থেকে গলিত শিলা পদার্থগুলি পৃষ্ঠে

আসার পথ খুঁজে পায়।

- পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকা গলিত শিলা পদার্থকে ম্যাগমা

বলা হয়। একবার যখন এই ম্যাগমা পৃথিবীর পৃষ্ঠে পৌঁছায়, তখন তাকে লাভা

বলা হয়।

- পৃথিবীর পৃষ্ঠে পৌঁছানো উপাদানগুলোর মধ্যে থাকে লাভার প্রবাহ,

পিরোক্লাস্টিক ধ্বংসাবশেষ, আগ্নেয়গিরির বোমা, ছাই, ধূলিকণা এবং সালফার যৌগ, নাইট্রোজেন

যৌগ, কিছু পরিমাণে ক্লোরিন, হাইড্রোজেন এবং আর্গন গ্যাস।

- ফিউমারোলস হলো আগ্নেয়গিরির

ফাটল দিয়ে বের হওয়া গ্যাসীয় ধোঁয়া। ক্র্যাটার হলো আগ্নেয়গিরির মুখের

একটি থালার আকৃতির গহ্বর। যখন এই ক্র্যাটার প্রশস্ত হয়, তখন সেটিকে কালডেরা

বলা হয়। আগ্নেয়গিরি সাধারণত ভেন্ট (যেমন, ফুজিয়ামা পর্বত, জাপান) বা

ফিশার (যেমন, ডেকান মালভূমি, ভারত) এর মাধ্যমে অগ্ন্যুৎপাত করে।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের

কারণসমূহ

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের প্রধান কারণগুলো

হলো –

- ম্যাগমা ও গ্যাসের সঙ্কুলন: পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকা ম্যাগমা প্রায়ই কার্বন ডাই অক্সাইড

ও হাইড্রোজেন সালফাইডের মতো গ্যাসে পরিপূর্ণ থাকে। এই গ্যাসগুলো ও জলীয় বাষ্প

ম্যাগমাকে অত্যন্ত বিস্ফোরণশীল করে তোলে। এসব গ্যাসের চাপে ম্যাগমা লাভা হিসেবে

পৃথিবীর পৃষ্ঠে নির্গত হয়।

- টেকটোনিক প্লেটের সংঘর্ষ বা পৃথক হওয়া: যখন দুটি টেকটোনিক প্লেট একে অপরের সাথে সংঘর্ষ করে বা দূরে

সরে যায়, সেই অঞ্চল দুর্বল হয়ে পড়ে। এ ধরনের অঞ্চলে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত

হতে পারে, যেমন আফ্রিকা ও ইউরেশীয় প্লেটের মধ্যে।

আগ্নেয়গিরির প্রকারভেদ

অগ্ন্যুৎপাতের নিয়মিততার ভিত্তিতে আগ্নেয়গিরিকে

তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়:

- সক্রিয় আগ্নেয়গিরি: যেসব

আগ্নেয়গিরি নিয়মিত অগ্ন্যুৎপাত করে, তাদের সক্রিয় আগ্নেয়গিরি বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ,

মাউন্ট এটনা (ইতালি), কোটোপ্যাক্সি (ইকুয়েডর)।

- সুপ্ত আগ্নেয়গিরি: সাম্প্রতিক

অতীতে এই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত না ঘটলেও ভবিষ্যতে ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। উদাহরণ:

মাউন্ট ভেসুভিয়াস (ইতালি), মাউন্ট ফুজিয়ামা (জাপান)।

- নিষ্ক্রিয় আগ্নেয়গিরি: এই আগ্নেয়গিরি ভূতাত্ত্বিক কালে অগ্ন্যুৎপাত করেনি। তাদের

মুখ কঠিন লাভা দিয়ে বন্ধ হয়ে থাকে এবং ক্র্যাটারে জল জমে ক্র্যাটার হ্রদ তৈরি

হতে পারে। উদাহরণ: পোপা (মায়ানমার), মাউন্ট কেনিয়া (পূর্ব আফ্রিকা)।

অগ্ন্যুৎপাতের প্রকৃতি

ও গঠন অনুযায়ী আগ্নেয়গিরির শ্রেণীবিভাগ

- শিল্ড আগ্নেয়গিরি: সাধারণত,

এই আগ্নেয়গিরি তুলনামূলক তরল লাভা (ব্যাসল্ট) নিয়ে গঠিত হয়। উদাহরণস্বরূপ,

হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের আগ্নেয়গিরি।

- কম্পোজিট/স্ট্র্যাটোভলকানো: এই আগ্নেয়গিরি লাভার সাথে পিরোক্লাস্টিক পদার্থ ও ছাই একত্রে

নির্গত হয়। ফলে, অনেক স্তরের সমন্বয়ে তৈরি হওয়া পর্বতটি কম্পোজিট আগ্নেয়গিরি

হিসেবে দেখা যায়। উদাহরণ: মাউন্ট ভেসুভিয়াস (ইতালি), মাউন্ট ফুজি (জাপান)।

- কালডেরা: এই আগ্নেয়গিরি

সবচেয়ে বিস্ফোরণশীল এবং বিস্ফোরণ শেষে নিজের মধ্যে ধ্বসে পড়ে। এর ফলে তৈরি হওয়া

গহ্বরকে কালডেরা বলে।

- ব্যাসল্ট লাভা প্লাবিত প্রদেশ: এই

আগ্নেয়গিরি অত্যন্ত তরল লাভা নির্গত করে যা অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। উদাহরণ:

ভারতের ডেকান ট্র্যাপস।

- মিড ওশান রিজ আগ্নেয়গিরি: এই আগ্নেয়গিরি মহাসাগরের মাঝের রিজ সিস্টেমে থাকে যা সমুদ্রের সমস্ত বেসিনের মাধ্যমে প্রায় ৭০,০০০ কিমি দীর্ঘ বিস্তৃত। এই রিজের কেন্দ্রীয় অংশে নিয়মিত অগ্ন্যুৎপাত ঘটে।

আগ্নেয়গিরির ভূ-আকৃতি

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় নির্গত

লাভা শীতল হয়ে প্রাথমিক শিলা বা আইগনিয়াস শিলা তৈরি করে। শীতল হওয়া পৃষ্ঠে

বা ভূত্বকের অভ্যন্তরে হতে পারে। শীতল হওয়ার অবস্থানের উপর ভিত্তি করে আইগনিয়াস শিলা

দুটি প্রকারের হয়ে থাকে – ভলকানিক শিলা (যখন পৃষ্ঠে শীতল হয়) এবং প্লুটনিক

শিলা (যখন ভূত্বকের অভ্যন্তরে শীতল হয়)। ভূত্বকের অভ্যন্তরে লাভা শীতল হলে বিভিন্ন

আকার ধারণ করে যা ইনট্রুসিভ ফর্ম নামে পরিচিত। এদের মধ্যে কয়েকটি হলো –

- ব্যাথোলিথস – ব্যাথোলিথ

হলো বড় শিলা গঠন, যা ভূগর্ভে গরম ম্যাগমার শীতল এবং শক্ত হওয়ার মাধ্যমে তৈরি

হয়। এগুলি সাধারণত গ্রানাইট শিলা দ্বারা গঠিত।

- ল্যাকোলিথস – ল্যাকোলিথ

হলো বড় গম্বুজ আকৃতির ইনট্রুসিভ শিলা, যা নীচের পাইপের মতো একটি পথ দিয়ে সংযুক্ত

থাকে। এটি সাধারণত গভীরতায় থাকে এবং সামনের ভলকানিক গম্বুজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদাহরণস্বরূপ, কর্ণাটক মালভূমিতে ডোম আকৃতির গ্রানাইট শিলা পাওয়া যায়, যা ল্যাকোলিথ

বা ব্যাথোলিথের উদাহরণ।

- ল্যাপোলিথস – যখন ম্যাগমা

উপরের দিকে উঠে আসে, তখন একটি থালার আকৃতির অবতল অংশ তৈরি হয়, যাকে ল্যাপোলিথ

বলে।

- ফ্যাকোলিথস – ভাঁজযুক্ত

অঞ্চলে কখনো কখনো সিঙ্কলাইন (নিচের দিকে বাঁকানো) বা অ্যান্টিক্লাইন (উপরের দিকে

বাঁকানো) এর তলায় ঢেউ আকৃতির ইনট্রুসিভ শিলা পাওয়া যায়। এই শিলাগুলো ফ্যাকোলিথ

নামে পরিচিত।

- সিল বা শিট – ভূত্বকের

প্রায় অনুভূমিকভাবে শীতল লাভার স্তরকে সিল বা শিট বলা হয়। পুরু স্তরগুলোকে সিল

এবং পাতলা স্তরগুলোকে শিট বলে।

- ডাইকস – যখন ম্যাগমা

মাটির ফাটল এবং ফিশারের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে এবং উল্লম্বভাবে শীতল হয়ে দেয়াল

আকৃতির গঠন তৈরি করে, তাকে ডাইকস বলা হয়। মহারাষ্ট্রের পশ্চিম অঞ্চলে

এটি পাওয়া যায় এবং ডেকান ট্র্যাপের গঠনে এটি বড় ভূমিকা রেখেছে।

আগ্নেয়গিরির বৈশ্বিক

বিস্তার

বিশ্বে আগ্নেয়গিরির বিস্তারের প্রধান

অঞ্চলগুলো হলো:

- প্যাসিফিক রিং অফ ফায়ার – সার্কাম-প্যাসিফিক অঞ্চল, যা প্যাসিফিক রিং অফ ফায়ার

নামে পরিচিত, এখানে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সক্রিয় আগ্নেয়গিরি রয়েছে। ভূমিকম্প

ও আগ্নেয়গিরির বেল্টটি প্যাসিফিক রিং অফ ফায়ারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত

এবং এটি বিশ্বের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ আগ্নেয়গিরি অন্তর্ভুক্ত করে।

- মিড-আটলান্টিক অঞ্চল –

এই অঞ্চলে তুলনামূলকভাবে কম সক্রিয় আগ্নেয়গিরি রয়েছে, তবে অনেক নিস্ক্রিয়

বা সুপ্ত আগ্নেয়গিরি রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কেপ ভার্দে দ্বীপপুঞ্জ, সেন্ট হেলেনা

এবং ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ। আইসল্যান্ড এবং আজোরেস দ্বীপের আগ্নেয়গিরিগুলি সক্রিয়।

- আফ্রিকার গ্রেট রিফট ভ্যালি – পূর্ব আফ্রিকার রিফট ভ্যালির বরাবর কিছু আগ্নেয়গিরি রয়েছে।

কিলিমানজারো ও মাউন্ট কেনিয়া নিস্ক্রিয় আগ্নেয়গিরি। পশ্চিম আফ্রিকাতে মাউন্ট

ক্যামেরুন একমাত্র সক্রিয় আগ্নেয়গিরি।

- ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল –

উদাহরণস্বরূপ, মাউন্ট ভেসুভিয়াস, মাউন্ট স্ট্রম্বোলি (যা "ভূমধ্যসাগরের

বাতিঘর" নামে পরিচিত)। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের আগ্নেয়গিরিগুলো প্রধানত আলপাইন

ভাঁজের সাথে সম্পর্কিত।

- অন্যান্য অঞ্চল – এশিয়া,

উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের মহাদেশীয় অভ্যন্তরে সক্রিয় আগ্নেয়গিরি বিরল। অস্ট্রেলিয়াতে

কোনো আগ্নেয়গিরি নেই।